终结滞胀:沃尔克的“货币主义”实验

2022-06-11 16:03:04

·

邵宇 陈达飞

本文以沃尔克-格林斯潘时代的美联储为研究对象,阐述以物价稳定为主要目标的“逆风而行”规则的运行,作为理解当前美联储新货币政策框架——“平均通胀目标制”——的参照系。

文 | 邵宇 陈达飞 首发于《金融市场研究》杂志

参考文献和脚注省略,报告全文可在文末获取。

上篇链接:美联储“失去的十年”:大滞胀的政治经济学分析。

在2021年6月的一篇专栏中(Taylor,2021),斯坦福大学教授约翰•泰勒说:“与上世纪70年代的滞胀一样,美联储再次否认自己的政策是近期通胀飙升的原因,尽管有充分的理由认为确实如此。现在从过去的错误中吸取教训并改弦易辙还为时不晚,但时间正在迅速流逝。” 一年后回头看,鲍威尔2021年的“临时通胀说”已被证伪。在5月中旬接受美国全国公共广播电台(NPR)采访时,也表露出如果早些收紧货币政策效果是否会更好。美联储前主席伯南克也对美联储过晚加息颇有微词。那么,当前正在加速加息和缩表能否压抑过晚收缩带来的通胀压力?经验显示,如果通胀主要是由供给侧原因导致的,即使是经济衰退和失业率的上升也不能快速地把通胀降到政策目标区间。本文以沃尔克-格林斯潘时代的美联储为研究对象,阐述以物价稳定为主要目标的“逆风而行”规则的运行,作为理解当前美联储新货币政策框架——“平均通胀目标制”——的参照系。1979年8月6日,沃尔克走马上任,掀开了美联储货币政策新篇章。当时,抗击通胀已经成为卡特政府的优先事项。与伯恩斯和米勒不同,沃尔克坚信只有货币政策能治理“刚性”通胀。“要想彻底解决通胀所带来的所有难题,只能通过货币政策。这不只是因为其它政策可能受制于政治困境,还有一个原因是,缺乏货币政策将持续紧缩的可靠证明,其它方法都无法奏效。”

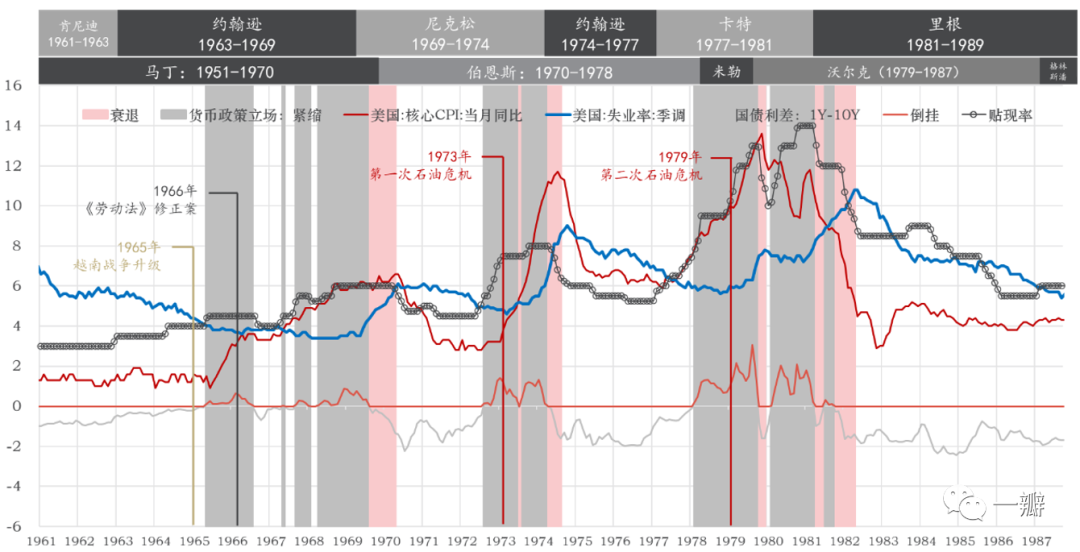

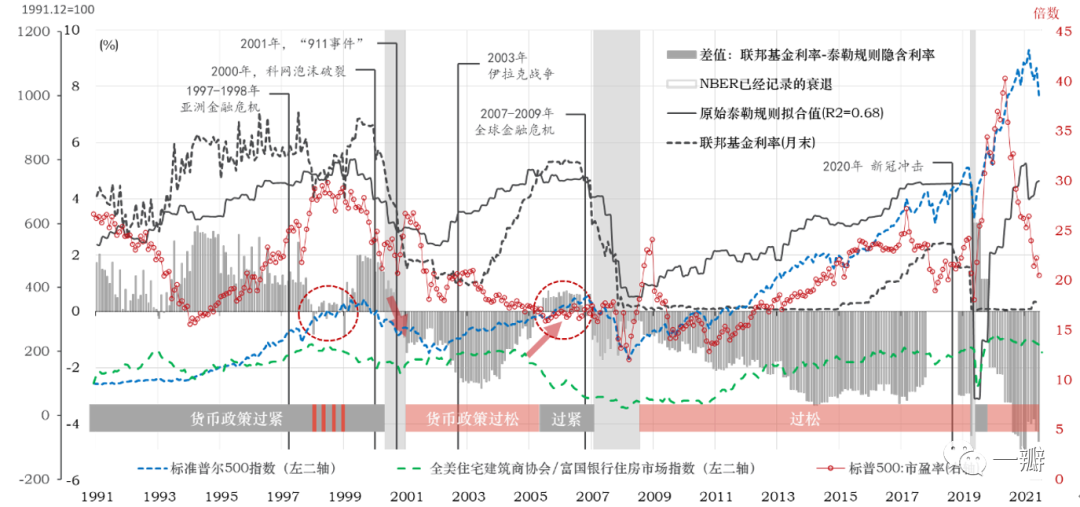

同样重要的是,纵使卡特对沃尔克的数量规则实验持怀疑态度,但也没有将个人偏好强加给沃尔克。1981年初开始执政的里根总统十分痛恨通胀,与沃尔克对保持美联储的货币政策独立性有着高度的共识。为了避嫌,里根还刻意与沃尔克保持一定距离。里根执政是美国政治-意识形态右转的标志事件。沃尔克深刻认识到,美联储正在遭遇一场信任危机。由于总是等到信息明朗之后才行动,美联储远远落后于形势。为压制通胀,1979年7-11月,美联储连续5次提高贴现率,从6月的9.5%提高到12%(其中8-11月的4次加息发生在沃尔克任期内)。但核心CPI增速和失业率还在创新高(图1)。两者的正相关性证伪了“菲利普斯曲线”,也反证了弗里德曼的货币数量论。沃尔克虽然不完全认同弗里德曼的货币主义观点,但两者在货币数量与通胀的关系上有一定共识,都认为通胀是一个货币现象。

数据来源:Wind,笔者绘制 说明:利差倒挂表示货币政策紧缩

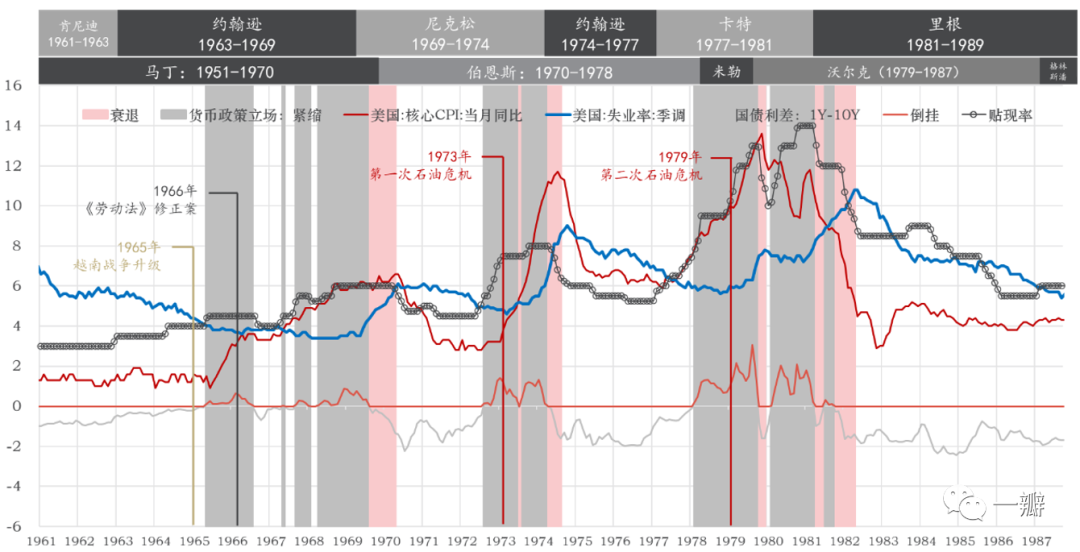

上任伊始,8月份的FOMC例会就给沃尔克“上了一课”。会议以4:3的投票结果通过了加率决议,但分歧之大超出了沃尔克的预料,毕竟7月份的CPI涨幅高达9.6%。沃尔克认识到了利率规则的“心理陷阱” 。实际上,美联储无法知道什么才是恰当的货币供给或利率水平。操作中,央行的技巧是循序渐进地加息。所有理事都知道提高利率的风险永远大于降低利率,即使认同加息,也只会小幅度地“试水”。这在通胀压力比较温和的情况下或许有效,但在通胀加速期,渐进式加息无法起到刹车的作用(Lindsey et al., 2005)。美联储虽然也设定了货币数量目标,但形同虚设。为了摆脱价格目标的心理陷阱,经多番论证之后(Lindsey et al.,2005),沃尔克在1979年10月开启了一场准货币主义实验——锚定通胀预期,将货币政策中间目标从联邦基金利率转向货币数量,比如M1增速或“非借入准备金”数量 。新操作规则的流程可概括为:FOMC每年会设定M1增速目标,由此反推出准备金总量,再减去借入准备金(borrowed reserve)目标,最终得到非借入准备金目标(non-borrowed

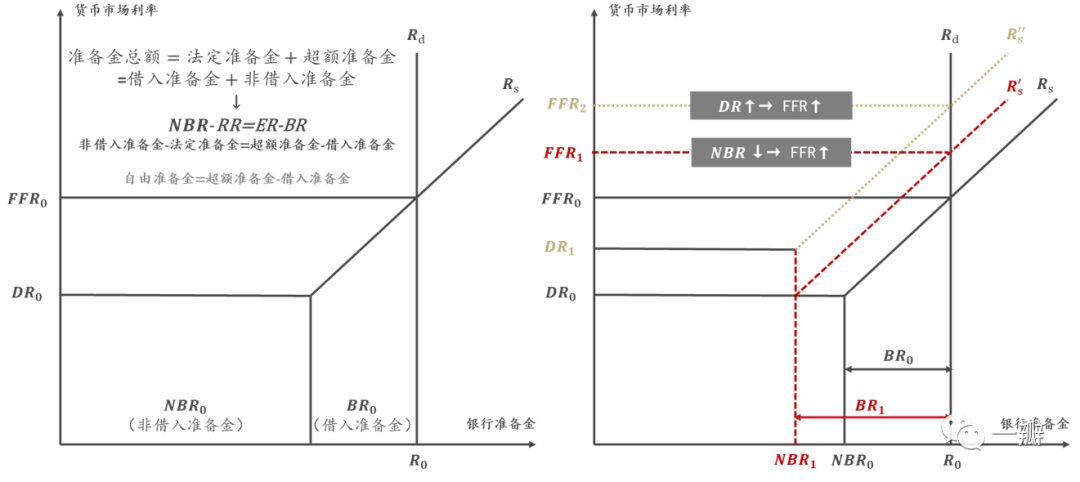

reserve) 。美联储的经济预测部门会定期修正M1增速预测值,据此更新准备金总额目标。交易办公室从中扣除非借入准备金目标,得到借入准备金规模。借入准备金的变化进而影响联邦基金利率及其与贴现率的价差,缩小M1增速预测值与目标值的差距。数量规则并非沃尔克原创,也不是美联储第一次实施。它本质上是一个间接的利率调控程序——美联储可以在不调整贴现率的情况下,通过公开市场操作来影响货币市场利率。在担任美联储主席之前,沃尔克就认识到了货币数量规则在压制通胀方面的有效性。它不仅能自我约束,还能向市场传递明确的信号:“我们要杀死通胀魔鬼” 。因为货币数量与通胀的关系更简单明了。另一个明显的好处是避免了FOMC成员之间关于“应该加息多少”的争论,这是沃尔克上任初期FOMC例会争论的焦点。数量目标是另辟蹊径,大大增强了联邦基金利率的弹性,缓解了加息的阻力。 准备金总额既可以被拆分为借入准备金与非借入准备金的和,又可以被拆分为法定准备金和超额准备金之和。所以:法定准备金(RR)+超额准备金(ER)=借入准备金(BR)+非借入准备金(NBR),也可改写为:NBR-RR=ER-BR。超额准备金只有数量含义,不区分准备金的来源,既可能是贴现借款,也可能是银行自有资金。由于法定准备金的决定是滞后的,假设银行存在合意的超额准备金水平,那么,当央行决定非借入准备金时,也就决定了借入准备金。当央行降低(或提高)非借入准备金目标时——可指示交易柜台在公开市场卖出(或买入)证券,银行就需要借入更多(更少)准备金。联邦基金利率将随之上升(或下降) 。在非借入准备金目标制下(图2),准备金供给曲线(𝑹s)是弯折的,与垂直的准备金需求曲线(𝑹d)共同决定了均衡的联邦基金利率。当美联储降低非借入准备金要求时,银行就需要更多的借入准备金,导致联邦基金利率提升。美联储也可以直接提升贴现率。在新规则下,联邦基金利率是内生的,故波动率也比较高。

来源:黑泽尔,《美联储货币政策史》,p.252-255,东方证券财富研究中心总结而言,沃尔克治理通胀的密码就是控制货币供给增速,锚定通胀预期,建立货币政策可信度。具体可概括为“三板斧”:(1)扩大准备金缴纳范围,调低非借入准备金目标水平,降低货币乘数,进而收缩广义货币供应量——1980年通过的《货币控制法案》要求所有存款机构缴纳准备金;(2)通过提高借入准备金目标间接提高联邦基金利率;(3)1980年3月,在政府的支持下,美联储启动了“特别信贷限制计划” 。这些举措都有助于降低货币增速。用了两年多时间,沃尔克创造了“通胀预期本位”的货币政策框架。沃尔克雷厉风行抗通胀的代价是两次经济衰退:1980年2月-7月(5个月),失业率;1981年8月-1982年11月(16个月);核心CPI同比增速在1980年6月达到13.6%之后开始下行,至1982年7月沃尔克开始放松货币政策时

已经降到了8.6%,并在1年后的1983年6月降到2.9%的低点。失业率迟至1982年12月才出现拐点(10.8%)。核心CPI和失业率的拐点相隔31个月,期间美国共经历了21个月的衰退。也就是说,直到第二个衰退期结束前4个月(1982年7月)沃尔克才放松货币政策。可以想象在这个过程中沃尔克面对着多大的政治和舆论压力。国会两党都不乏批评者,有的是要求其辞职,还有议员声称要弹劾沃尔克和FOMC的大多数成员 。但美联储最终还是顶住了压力。沃尔克担心的是又一次半途而废,这正是“大滞胀”时代的血泪教训。正是这种不惧衰退也要坚持紧缩抵抗通胀的决心才重建了美联储的信誉,进而为美国在80年代中期开启“大缓和”时代

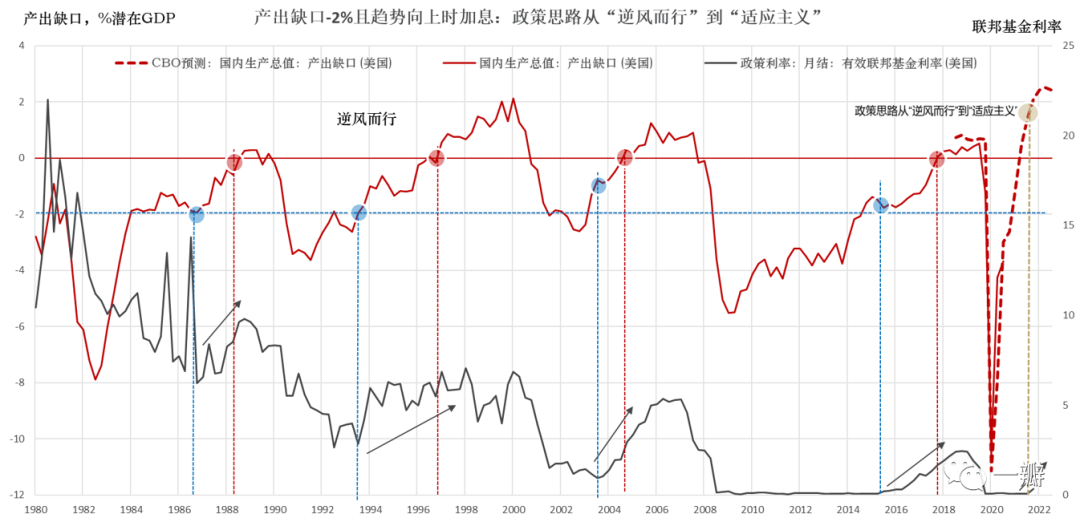

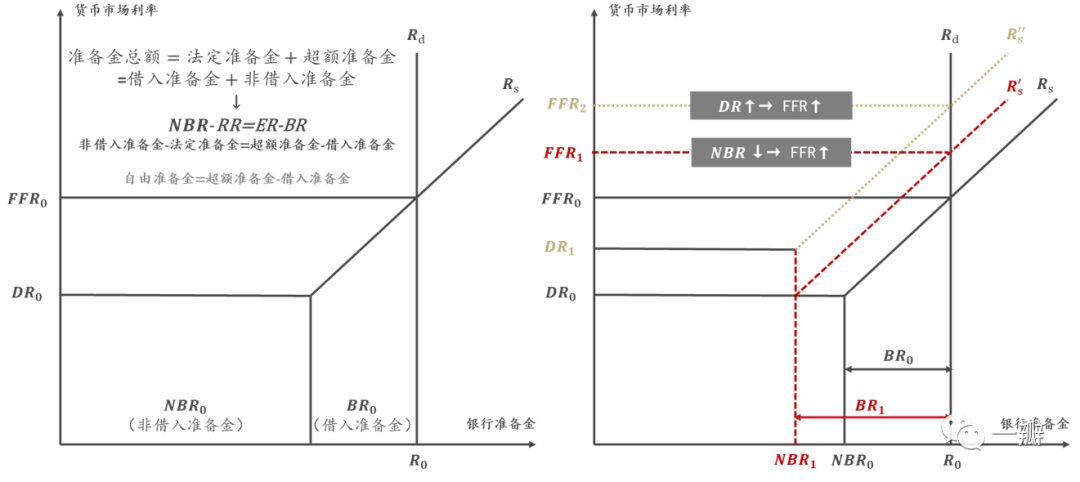

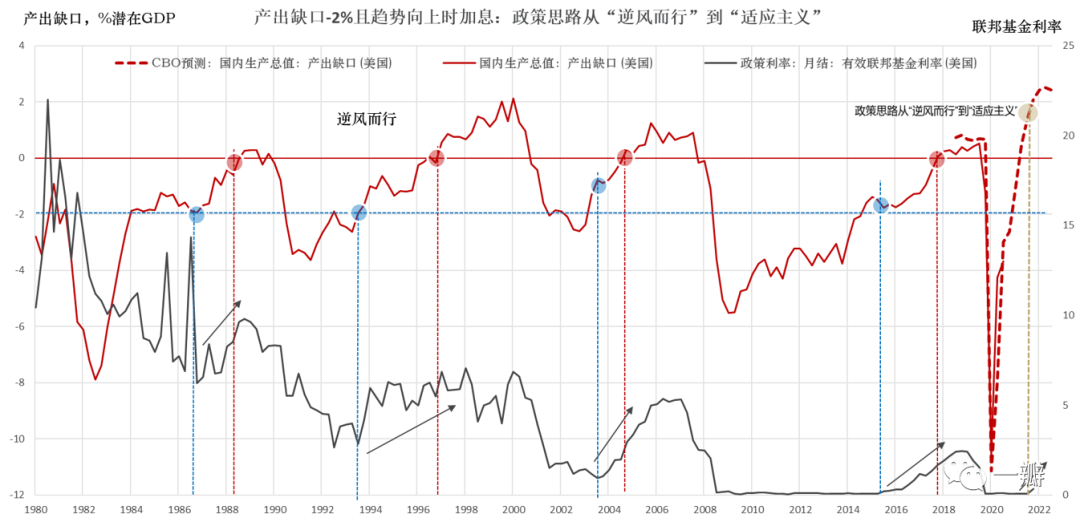

奠定了基础。美联储的货币政策还产生了显著的外溢效应,这又反过来影响到美联储自身的决策。美国与国外利差的扩大导致美元大幅升值,加剧了拥有美元债务敞口的新兴市场国家的债务负担。首当其冲的就是拉丁美洲。1982年拉美债务危机的爆发成为美联储放弃新规则的催化剂。综合考察国内外经济运行情况之后,在1982年10月5日的例会上,FOMC正式宣布放弃M1和“非借入准备金”目标,直接将“借入准备金”当作操作目标。1983年开始以通胀预期或增长缺口为中介目标。从80年代中期开始,FOMC停止使用借入准备金目标,启用联邦基金利率为主要政策工具,全面回归价格规则,坚持“逆风而行”,在产出缺口 转正时(或转正前)就提高联邦基金利率

(图3)。其背后的依据是,产出缺口转正意味着产能充分利用,经济有过热风险。这实际上就是“泰勒规则”(Taylor rule)

。在格林斯潘任期内,FOMC明确了这一规则(黑泽尔,2017,p. 334)。

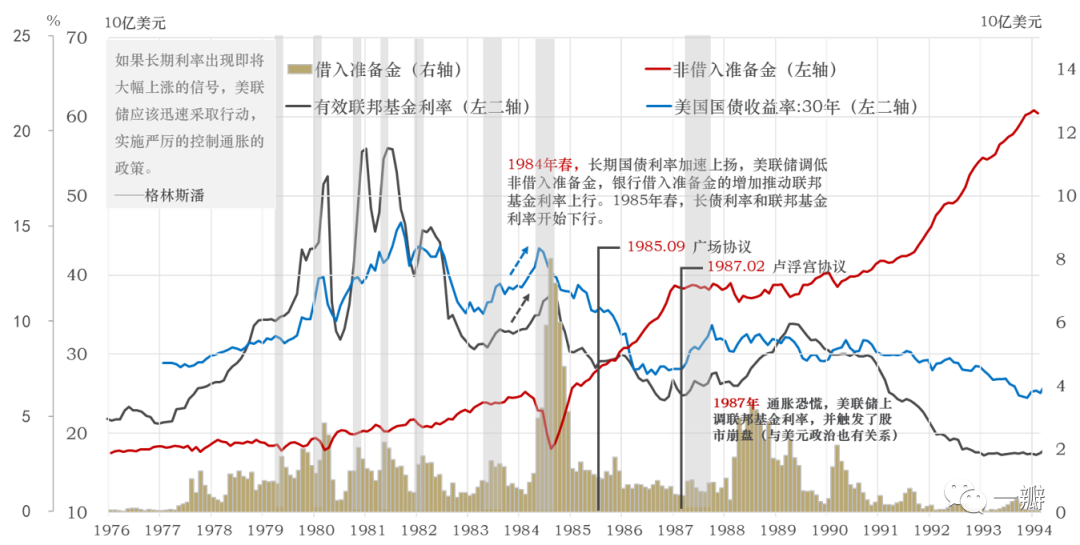

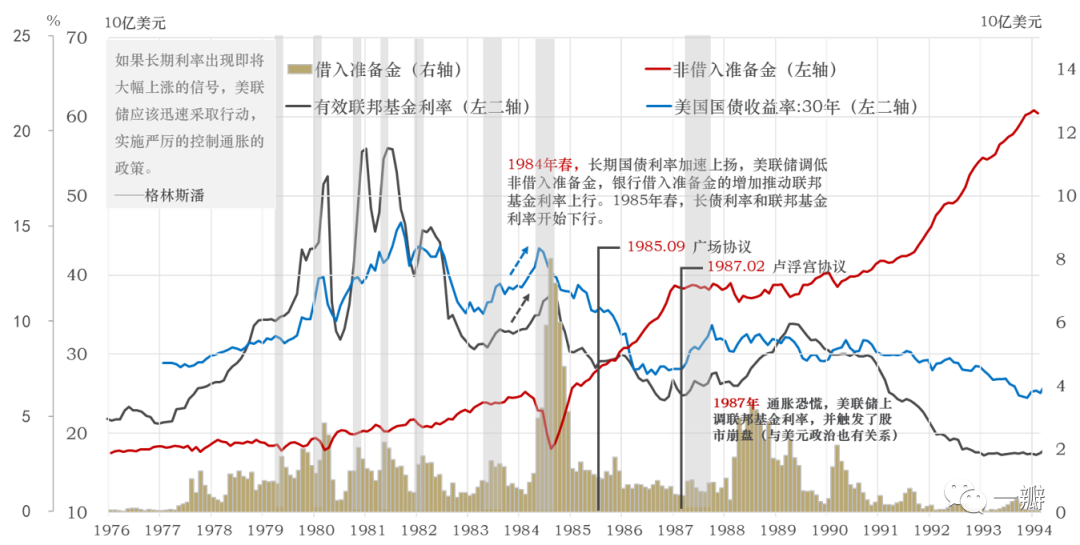

实践中,由于通胀预期不可观测,美联储常以长期国债利率为观测变量,因为它包含了通胀预期和通胀风险溢价。当长期国债利率上升时,美联储就会考虑提高联邦基金利率,所以两者呈现出一定的正相关性(图4)。例如1983-1984年,长期国债利率加速上扬,产出缺口也在快速收敛,即使经济还处在衰退阶段,失业率也还维持在10%高位,美联储也决定调低非借入准备金目标,推动联邦基金利率上行。从1984年6月到1987年初,10年期国债收益率从13.5%的下降到7.5%,核心CPI和失业率分别降降到了4% 和6.5%左右,产出缺口平稳运行在-2%的水平,说明通胀预期得到了修正,经济也在平稳扩张。

从1980年到1985年,由于利率的大幅上升,美元指数从84升到了165,涨幅接近100%,这是导致新兴市场国家债务危机的重要原因。从1973年第一次石油危机开始,中东等产油国长期保持经常账户盈余,其积累的美元外汇储备大多被存放在美国或欧洲的银行账户中,银行转而又以短期贷款的形式发放给了新兴市场国家。拉丁美洲就是美国热钱的重要目的地。70年代,由于实际利率较低,甚至为负,美元汇率又偏弱势,还本付息的压力并不大。沃尔克上台以后,情况急剧扭转。一方面,由于美国的经常账户赤字持续扩大,美国国内的保护主义情绪高涨,进而影响到新兴市场国家的出口创汇的能力;另一方面,美国实际利率上升和美元升值背景下,新兴市场国家的跨境资金流向开始逆转,还本付息压力陡升。债务危机因此而产生。美国国内受美元升值影响较大的出口部门(如制造业、农业等)开始呼吁干预外汇市场,降低美元汇率,提高关税,限制进口。这也是阻挠美联储实施紧缩政策的另一个约束。1985年9月,五国集团(G5 )签订《广场协议》,参与国就联合干预外汇市场、降低美元汇率达成一致意见。其后,美元汇率大幅贬值,只是美国经常账户的改善还要等到1988年。这正好验证了当时流行的观点:美国的经常账户赤字是财政赤字的结果,而非美元升值。1987年2月的《卢浮宫协议》宣告政策协同从外汇干预转向内生增长,美国承诺压缩财政赤字,其他国家承诺刺激内需。沃尔克全程参与了《广场协议》和《卢浮宫协议》(沃尔克和行天丰雄,2018)。1987年8月11日,格林斯潘正式就任美联储主席。他继承了马丁-沃尔克的“逆风而行”规则,强调通胀预期管理的重要性。格林斯潘也曾暗示将名义GDP增速作为“中介目标”,只是由于生产率的趋势拐点和波动难以预测或观测,只能更多地依赖于通胀预期指标。虽然货币供应量(如M2)不再是美联储的中介目标,但由于其对名义GDP增速仍具有一定的前瞻含义,格林斯潘视其为稳增长的传导机制(黑泽尔,2017,p. 301)。格林斯潘也善于将长期国债利率作为通胀预期的观测指标,“如果长期利率出现即将大幅上涨的信号,美联储应该迅速采取行动,实施严厉的控制通胀的政策。”

名义长期利率与通胀预期是一种“正反馈”关系,前者对应着实体经济的名义融资成本,后者有路径依赖,以历史通胀为锚。如果不能降低通胀中枢及其波动性,名义长期利率的中枢和波动也将处于高位,从而干扰资产定价,扰乱资本开支计划,不利于生产率的提升。美联储理事安吉尔称,债券市场是对美联储反通胀工作的“滚动表决器” 。格林斯潘同样强调规则的重要性,但又对具体规则含糊其辞,并对这种“战略性模糊”状态所赋予的相机抉择权乐此不疲。关于“物价稳定”的定义,以及什么才是合意的通胀目标,连FOMC理事也要猜测。在1996年7月的FOMC例会上,时任FOMC理事的珍妮特•耶伦就希望格林斯潘给“价格稳定”下一个定义,给一个明确的数字。格林斯潘说:“如果统计上完美无缺,我想说的数字是零”。考虑到统计偏误,这次例会暂时达成的共识是2%。“目标和战略上的有意模糊可以让美联储免于许多政治上的攻击。但是,在宪政民主制度中,一个机构获得支持的根源,在于公众对它的广泛认知。明确、公开的通胀目标,并辅之以清晰的实施战略,可以强化公众对美联储的理解和对其独立性的支持。”

所以,笔者一直认为研究美联储是相对容易的,不仅是因为资料、数据的可得性高,还因为其框架和规则的透明性。90年代是“令人惊艳的十年” ,通货膨胀不再是美联储制定货币政策的硬约束。截止到1997年,CPI通胀率已经下降到1.5%。失业率和GDP增长率的波动性也降到了历史地位。格林斯潘并未将功劳据为己有,而是将其归因于全球化、去管制、经济结构的转变和生产率的增长

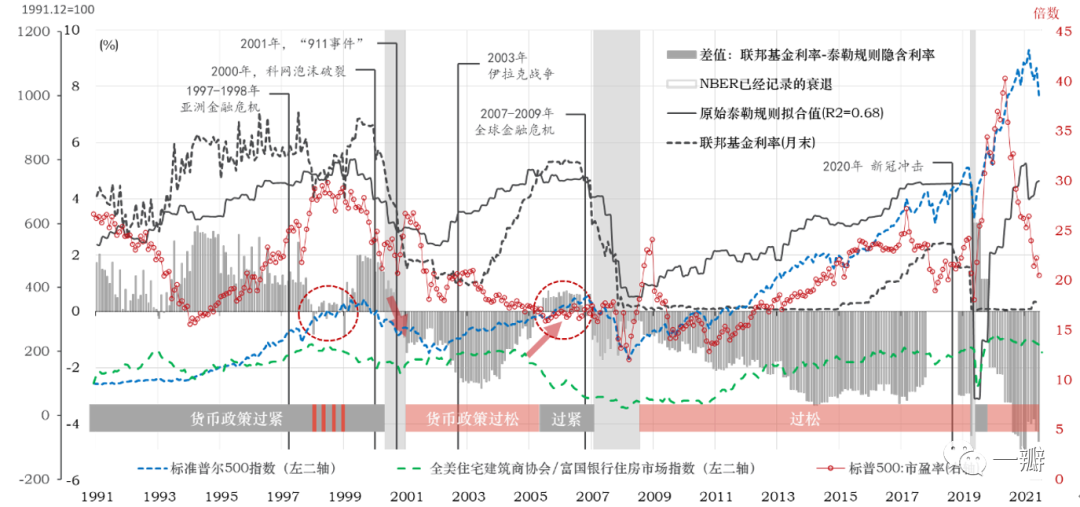

。一直以来,格林斯潘都不认为货币政策是通胀的主要决定变量。格林斯潘时代的美联储是优秀的危机管理者,有效地化解了1987年股灾、1997-1998年亚洲金融危机、1998年长期资本管理公司(LTCM)危机和2000年科网泡沫破裂。根据NBER对美国经济周期的划分,1987年股灾、亚洲金融危机和LTCM危机之后,美国都没有出现衰退,科网泡沫之后的衰退程度较轻,且仅持续半年。1987年10月19日,即格林斯潘上任2个月后的,美股遭遇“黑色星期一”,道琼斯工业指数单日暴跌22.6%。格林斯潘创造性地用降低联邦基金利率的方式向市场提供流动性,“力挽狂澜于既倒”。在“白芝浩规则”的指引下,央行一般会收取“惩罚性利率”来提供流动性,以防范道德风险问题。此后,降息提供流动性成为标准操作,以防加重金融体系的脆弱性,也可缓解金融机构因担心污名化问题而不愿向央行借款。LTCM濒临破产之际,美联储也积极组织了救助行动,防止了危机的蔓延。虽然美联储政策历来“以我为主”,但这并不等于说美联储不关心其政策对海外的溢出效应,也不意味着海外经济、金融市场的运行对美联储没有影响。各国政策的协同是美联储政策目标实现的必要条件。在“菲利普斯曲线”平坦化的背景下,20世纪末到21世纪初的连续危机改变了美联储80-90年代偏“鹰派”的政策立场(图5)。例如在亚洲金融危机期间,即使美国国内经济存在一定的过热风险,格林斯潘也决定暂缓加息。从2001年“911事件”之后,联邦基金利率便持续运行于传统“泰勒规则”隐含的水平之下,显示美联储的政策立场过于宽松。这也是泰勒经常批评美联储的原因——过于宽松的货币政策导致了房地产泡沫,2006年以前(含2006年)的连续加息又使货币政策趋于紧缩,并最终刺破了房地产破裂,引发2008年全球金融危机。

数据来源:WIND,CEIC,美联储,东方证券财富研究中心虽然传统“泰勒规则”对联邦基金利率的拟合度在下降,尤其是2008年之后,但它仍然是判断美联储货币政策立场的参照系,也是风险资产泡沫的“指示器”。当联邦基金利率低于“泰勒规则”隐含的利率时,表明美联储货币政策立场偏松,有助于抬升风险资产价格,反之则会压制风险资产价格。可以观察到,“泰勒规则”的特点是:宽松阶段更“鸽派”——隐含利率将为负值 ,收紧周期更“鹰派”——加息时点更早,斜率更陡峭。这也是为什么特朗普总统选择了鲍威尔,而不是泰勒。特朗普需要的是更宽松的货币政策环境,但泰勒却一直呼吁美联储加息,而不是等到2015年12月。2006年2月1日,伯南克正式接任美联储主席,格林斯潘时代谢幕。如同格林斯潘上任伊始就遭遇1987年恐慌一样,伯南克要处理的则是“大萧条”之后最严重的经济衰退。一场大风暴酝酿已久,格林斯潘也因此走下神坛。面对新的宏观环境和新的约束条件,伯南克需要带领美联储进行一次政策框架意义上的“范式转变”。

请先 登录后发表评论 ~