中国通胀形成机制的几点观察

中国通胀形成机制的几点观察

内容提要

本文基于作者2022年10月份在北大汇丰商学院的演讲整理形成,主要讨论了1980年以来中国通货膨胀形成机制的两次重大结构性变化,分析了这些变化发生的宏观背景和微观机理,并对当前通货膨胀形成过程的新特点进行了探讨。

第一次重大结构性变化出现在1996年前后,主要表现为中国工业品价格与美国工业品价格波动从此前互不关联转为开始高度同步,其主要原因是中国市场开放、经常账户项下外汇交易自由化、相对固定的人民币汇率,以及由此带来一价定律开始对可贸易品部门的价格形成发挥决定性影响。

第二次重大结构性变化出现在2013年前后。在2012年之前,中国的消费物价指数几乎完全由食品价格所主导,食品价格与工业品价格存在紧密的关联,这来源于农户部门的通货膨胀预期以及由此带动的存货调整机制。非食品部门的价格低而稳定,与经济增长之间缺乏明显的关联。

2013年之后,食品价格对消费物价的影响显著下降,其与工业品价格波动的关联基本消失;与此同时,非食品部门价格升幅扩大,与经济增长之间开始表现出越来越紧密的关联。

其原因在于,继2005年中国跨过刘易斯第一拐点之后,在2013年前后,中国跨过了刘易斯第二拐点。这意味着城乡劳动力市场开始融为一体,城乡劳动力的工资水平开始等于其边际产出水平,城乡村劳动力的生活方式和资产配置模式趋于一致,农产品的存货调整模式基本终结。

在此背景下,由于非食品部门相对更慢的劳动生产率增速,工资压力开始通过其价格上升显现出来,从而在经济增速、工资增速和非食品部门物价上升之间建立起稳定的联系机制。

风险提示:(1)疫情发展超预期;(2)地缘政治风险

引言

中国通货膨胀的形成机制,与经济学的基本原理存在非常大的一致性,但也表现出很多自己所独有的特点。

过去40年,中国经济经历了翻天覆地的变化,实现了极其惊人的快速增长,今年已经非常接近高收入国家的门槛。在这一过程之中,中国从一个相对封闭的经济体转向了一个高度开放的经济体,从一个计划经济体转向了一个市场经济占主导地位的经济体,从一个农业占比较高的经济体转向了一个工业和服务业主导的经济体,从一个农村人口占大多数的经济体转向一个实现了高度城市化的经济体。

在这一过程之中,中国通货膨胀的形成机制也经历了重要的结构性变化。深入地分析和理解这些结构性变化,可以用来观察和透视中国经济在过去 40 年所经历的翻天覆地的增长和变革,也为深入理解当下通货膨胀的形成过程提供了非常重要的背景。

一、从封闭走向开放的中国经济

首先讨论中国通货膨胀形成机制之中第一个非常重要的结构性变化。

观察中国的工业品出厂价格和美国的工业品出厂价格的数据,把时间跨度设定在从 1980年到1996年。在1983年之前,中国还存在着由计划经济相伴生的很强的价格管制,但是在80年代中期以后,中国在工业领域的价格管制逐步放开,价格呈现市场化的波动特征,振幅也越来越大。

美国的工业品出厂价格在这段时间也经历了几轮非常明显的波动。但是在这 16 年的时间里,中国的工业品价格和美国工业品价格波动之间的关联并不是特别紧密,两者的相关系数是-0.2。

1996年后,中国和美国工业品价格开始表现出极其紧密的联系,相关系数从-0.2上升到0.92。在这26年的时间里,每一轮工业品价格的上升和下跌,在中美之间都是完全同步的,甚至在很多时候顶部和底部幅度都很接近。

如下图1所示,1996 年是一个非常明显的分水岭。

一个基本的问题是,为什么中美工业品价格波动会从毫无关系变为紧密相关?

原因非常简单:一是中国80年代扩大开放,并在90年代后以非常快的速度融入了全球经济;二是中国在1996年开放了经常账户下的外汇买卖和交易,此后很长时间将人民币兑美元的汇率维持在相对比较固定的水平。

在这样的条件下,一价定律就开始发挥作用。如果中国的钢材价格显著高于全球市场的钢材价格,进口商就可以大量地从国际市场进口钢材,这会把中国钢材价格压低到跟国际钢材价格接近的水平。因此,中美两国在PPI的层面上就表现出了非常强的同步性。

这表明,随着中国快速地融入全球经济,在人民币汇率波动相对不大的条件下,中国可贸易品及工业品价格的波动迅速成为全球工业品价格波动的一部分。

在这样的条件下去分析和理解中国工业品价格的波动,必须把视野拓宽去分析包括中国在内的全球经济景气的变化和全球地缘政治的变化,去分析全球范围之内大国货币政策的变化等因素。

二、食品通货膨胀主导消费物价指数

接下来观察食品通货膨胀与一般消费物价之间的关系。

从图2上可以看到三个序列的数据,实际上可以把它归结为两个序列的数据。第一个就是红线所代表的中国消费物价指数的波动,第二个是由蓝线所代表的剔除食品以后的消费物价指数的波动。

首先,把观察范围限定在2000年到2012年之间(把2000年之前的数据包括进来,结论是一样的。这里的做法主要出于方便比较的目的)。2013年以后,中国通货膨胀形成机制出现了第二次重要的结构性变化。

把观察的范围限定在2012年之前,第一个重要的事实是,中国的非食品部门通货膨胀年均涨幅低,而且波动小。它在大多数时候运行0-1.5%这个明显偏低的区间。但是与此同时,总体 CPI 的波动非常大。

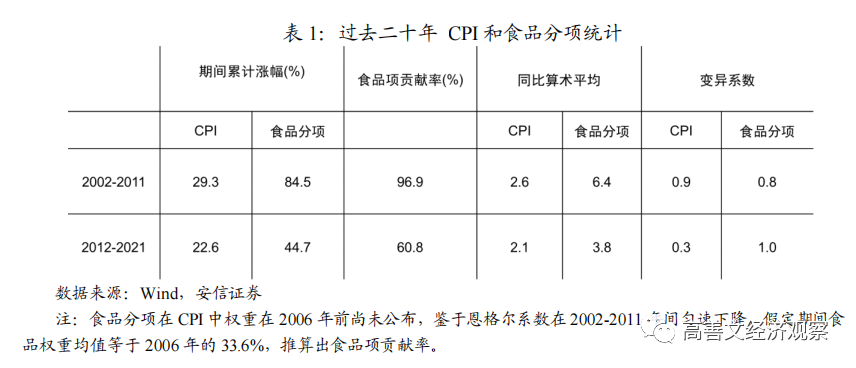

如上表所示,在2002年到2011年间,CPI年平均涨幅是2.6%,其中食品的平均涨幅是6.4%,贡献了总体涨幅的97%。剔除食品后的CPI年均的涨幅只有0.7%,涨幅和波动均非常小。

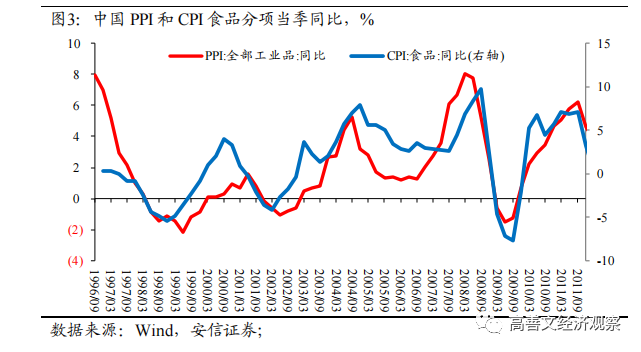

第二个重要的事实是,1996年到2012年期间,中国的食品价格与工业品价格的波动是高度同步的,相关系数达到0.77。

如前节所述,中国的工业品价格是全球工业品价格波动的一部分,这使得两者的紧密相关多少令人惊讶。

一种解释认为食品价格取决于供应,天气的好坏、作物的丰歉和牲畜的疫病是核心影响因素。如果这种解释是正确的,食品价格的波动对于宏观经济就是噪音,但它与工业品价格高度同步的结果很难支持这一解释。

第二种解释是成本传导:工业品是食品生产过程中重要的原材料,化肥、种子、农药、农业器具、运输等,都是来自于工业部门的投入。在这样的条件下,工业品价格的上升导致了农作物生产成本的上升。

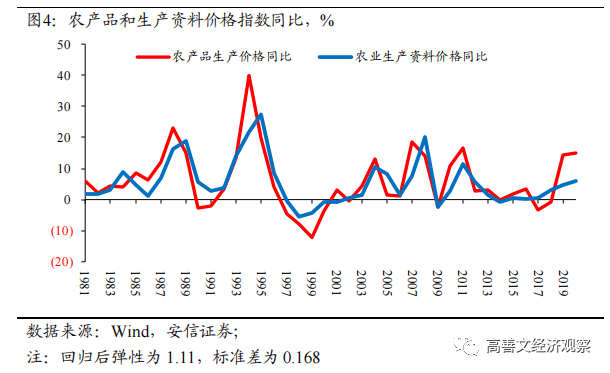

首先去观察农产品生产价格指数和农业生产资料价格指数。两者高度同步不令人意外,真正意外的是两者计算的弹性是1.1,意味着农业生产资料价格涨10%,农产品价格平均会涨11%,这显然不利于成本传导假说,这是因为农产品生产投入除了农业生产资料外,还包括土地和劳动力的投入。

如果可以假定农业生产资料在农产品生产成本中的占比不超过70%,那么在仅有成本传导机制的情况下,两者的弹性应低于 0.7。这样从统计结果看,就可以拒绝成本传导假说。

还有一个证据是农村人均来自于农业的纯收入,其与农业生产资料价格的弹性为1.14,同样大于1。每一次农业生产资料价格上涨的时候,农户来自于农业生产的收入同样上升,并且上升的幅度更大。这一结果同样不利于成本传导的假说。

第三种解释是农产品价格的波动来自于通货膨胀预期。当农户观察到农业生产资料价格上升后,农户产生了通胀预期,认为农产品价格也会上涨,随后增持存货,减少销售,这一行为立刻造成了供应紧张。

考虑到农产品的需求相对稳定,这会立即导致农产品价格的上升,这就是通货膨胀预期传导机制。

这一解释是由北京大学的宋国青教授最早提出的,他在90年代分析1994年那一轮通货膨胀时就倡导这一解释。

这一解释非常有洞察力,但是在很长的时间里似乎未被广泛接受。

通货膨胀预期这种假说,有没有排他性的证据?

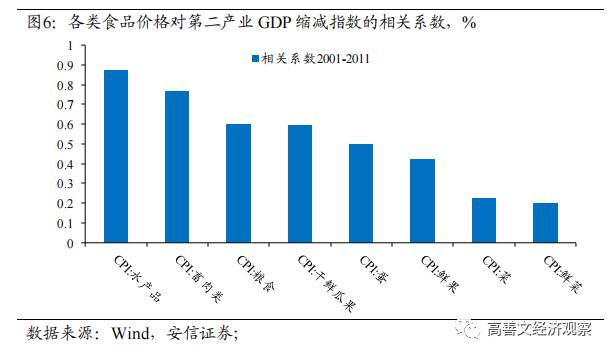

我们可以设想,如果通货膨胀预期和存货调整是一个重要的机制,那么难以储存的农产品价格应当和工业品价格无关,易于储存的农产品跟工业品价格的联系会非常紧密。

观察下图6,左侧相关系数较高的农产品存储更加便利,从而方便进行存货调整。而越靠右侧越难储存。

根据常识,储存便利性的排序是粮食>干鲜瓜果>蛋>鲜果>菜>鲜菜,而对于畜肉,除了冷冻储存,另一个重要渠道是压栏。就是当生猪已经可以出栏的时候,将生猪的出栏推迟一些时间。

还可以进一步观察这些产品的价格与工业品价格的弹性。

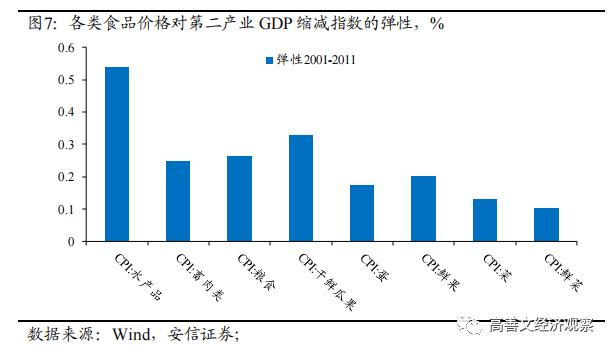

如下图7所示,和相关系数的关系类似,总体上越利于存货调整的品质的弹性越大。这一模式是无法用天气的丰歉以及生产成本来解释的。

从这些情况看,通货膨胀预期机制得到了较有力的支持。

三、非食品部门通货膨胀开始具备指示性

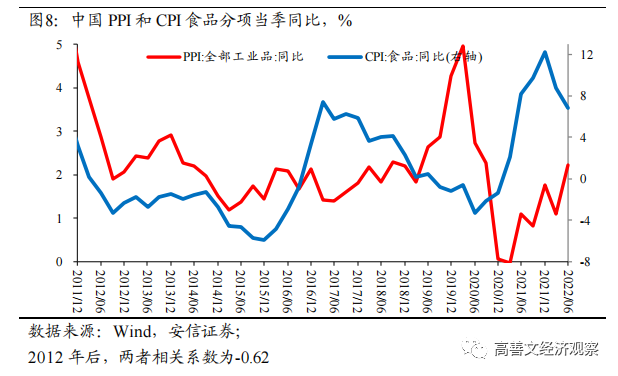

如前节所述,在1996到2012年期间,中国的食品价格与工业品价格的波动高度同步,但是如下图8所示,2012-2022年期间这种同步性消失了。

过去十年,两者的相关系数为-0.62,在2016年之后实际上出现了非常强的负相关关系。

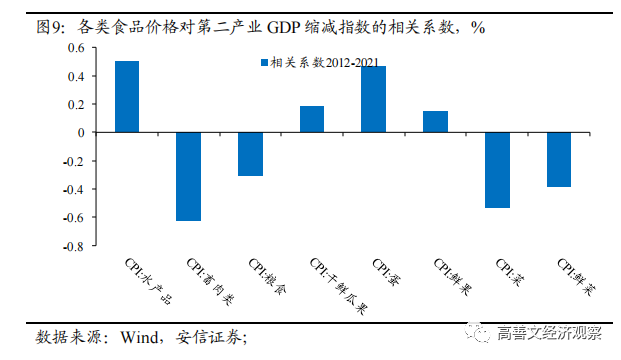

更进一步,如下图9和图10所示,过去十年,食品价格的波动与工业品价格之间的弹性和相关性的模式也消失了。

这些发展表明,通货膨胀预期和农产品存货调整机制在2012年以后不再发挥明显的作用。

同时,如在表1所显示的那样,在2012年到2021年期间,CPI累计上升了22.6%。其中60%的贡献来自于食品,食品的贡献率从前十年的97%下降到60%,仍然是最大的涨价因素,但影响显著下降。

CPI的波动性也明显下降。前十年其变异系数为0.9,显著大于后十年的0.3。这一变化主要来源于波动的最主要来源——食品分项的贡献率下降。

此外,核心通胀显著上升。非食品通胀中含有能源,但可以认为接近核心通胀。前十年的核心通胀均值为0.7%,后十年均值为1.5%,显著上升。

如果进一步考虑到在2012-2021年的后十年中,大多数产品价格的涨幅都明显下降,经济增速也显著更慢,那么核心通货膨胀的上升就更为突兀,值得认真注意。

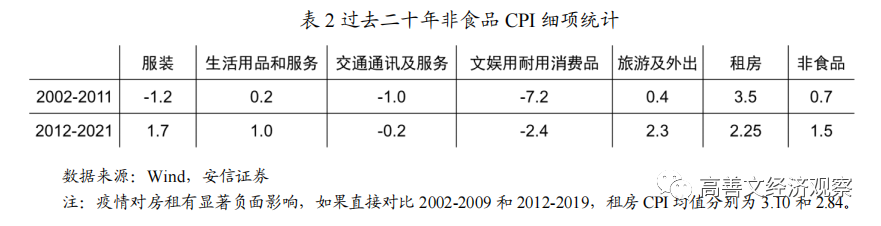

如果观察核心通胀的各个细分项,如表2所示,可以发现价格涨幅的上升十分普遍,并非来自某一分项的异常波动。

实际上,在这些细分科目中,只有租房科目的涨幅在下降,其他科目的涨幅都在上升。

从宏观上看,我们可以将食品、工业品和劳动力作为非食品部门的投入品,那么非食品价格涨幅的扩大是否来自成本压力呢?

如下表3所示,所有这些投入品在后十年的价格涨幅都明显更低,这使得非食品部门通货膨胀的加速十分反常。

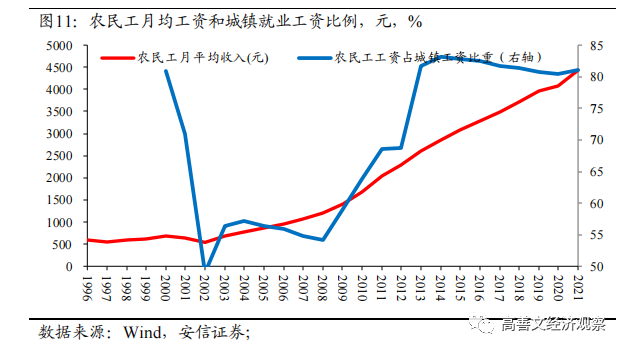

我们认为,其中的关键原因是2013年前后,中国经济通过了刘易斯第二拐点(见下图11)。

我们知道,在2005年前后,中国通过了刘易斯第一拐点,此前低端劳动力的工资在剔除通货膨胀以后,长期维持稳定。2005年以后,低端劳动力工资水平开始快速上升。

但在到达刘易斯第二拐点之前,低端劳动力的工资水平仍然低于其在工业和服务业部门的边际产出。这样,工业和服务业部门存在很大的动力去加快扩大低端劳动力的雇佣,这在劳动力市场造成雇佣快速扩大和(或)工资水平加速上升的同时,在产品市场造成了持续的价格下跌压力。

在可贸易品市场上,由于价格水平在全球范围内由供求平衡形成,作为价格接受者的国家,这种压力表现为竞争力的提升、市场份额的扩大和汇率的升值压力。

在不可贸易品市场上,这种压力在价格信号上显示出来。

这不是说在到达刘易斯第二拐点之前,经济不会遭遇通货膨胀压力,而是说,这时的通货膨胀压力主要来自资本存量的短缺所导致的生产能力的瓶颈。

在经济通过刘易斯第二拐点之后,劳动力市场进入均衡状态,工资水平等于其边际产出水平,不可贸易部门产品的系统性价格下跌压力消失。

从长期的观点看,如果认为可贸易品部门的劳动生产率的增速快于不可贸易部门,均衡状态下劳动力的工资处于两者之间(考虑汇率因素后等同于可贸易品部门),那么不可贸易品部门此时将出现更快的价格上升。

下图12显示了中国分部门的劳动生产效率的增长情况。

结合表3中的数据,在2002-2011年的十年间,劳动力工资的增速平均在12.5%左右,显著超过第二、第三产业或总体的劳动生产效率的年均增速,但这期间中国可贸易部门竞争力提升,不可贸易部门的价格涨速很低(或接近于通货紧缩的状态)。

在2012-2021的十年之间,劳动力的工资增速下降到6.3%(城市职工)和8.1%(农民工)的水平,第二产业劳动生产效率的增速6.7%,明显快于第三产业4.6%的水平,出口竞争力的提升放慢,不可贸易部门价格压力开始显现出来。

经济通过刘易斯第二拐点之后,劳动力市场进入均衡状态,核心通胀和产出缺口的关系就变得紧密起来。原因在于,当经济加速增长的时候,工资水平加快上升,超过不可贸易部门的劳动生产率的增长,从而形成了该部门的价格上升压力,并通过非食品部门的价格上升表现出来。后者对可贸易品价格的依赖显著低于对不可贸易品价格的依赖。

下图13报告了我们计算的2013-2019年期间产出缺口与核心通货膨胀之间的关系,其中产出缺口的计算方法在附录中,基本想法是计算特定年份前后各两年的均值。考虑到2020年以来疫情的影响,这段时间没有包括在样本中。

四、城乡居民生活方式的趋同

在经济通过刘易斯第二拐点之后,低端劳动力的价格等于其边际产出,城乡劳动力市场基本融合,这意味着经济发展水平的显著提升,此时农户的生产经营行为,本质上开始成为广泛的市场调节过程的一部分,而不再是自给自足的封闭个体,其资产配置行为也与城市居民开始趋同。

那么,是否存在一些微观证据支持这些判断呢?

(一)居民食品支出的变化及国际比较

1978年以来,由于中国经济的快速增长和人均收入大幅度上升,食品开支占居民支出比重从65%下降到30%以下,恩格尔系数的显著下降(见图14)反映了生活水平的快速提高。

国际比较也支持了这一点。如下图15所示,中国居民的食品烟酒在消费支出中的占比已经和欧盟、日本、韩国、中国台湾等高度发达的经济体接近。

根据世界银行的标准,中国去年的人均收入离世界银行定义的高收入国家的门槛大概只差4%。如果从食品支出占比这个维度看,中国与发达经济体的情况的确十分接近。

(二)农户支出行为的变化

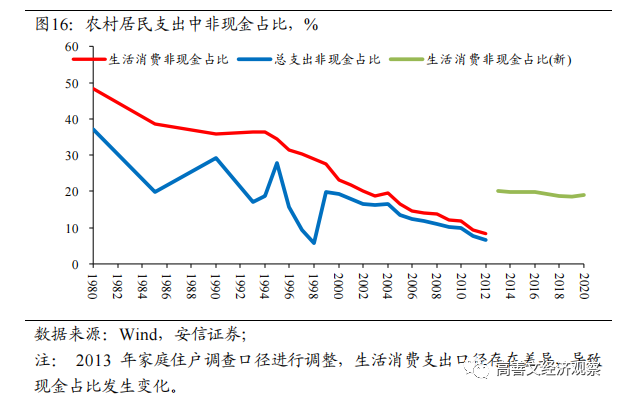

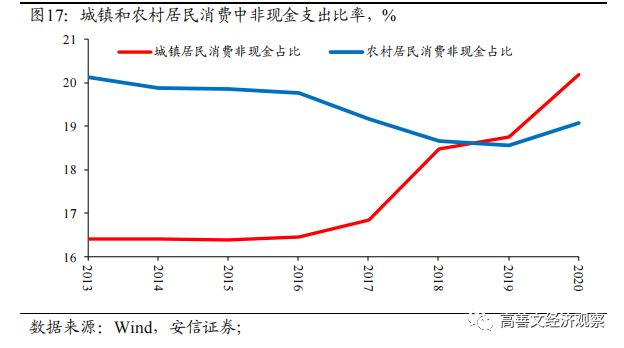

观察农村居民支出行为中现金的占比。农户非现金支出主要来自于自产自用,例如住自己的房屋、吃自己种的粮食蔬菜。总的来说,非现金的开支占比越大,说明生活方式越接近于自给自足。现金类的占比越高,就说明越广泛和深入地参与了市场的生产和交换过程。

如上图16所示,1980年农村居民在生活消费中大约一半是不需要现金的,2012 年下降至10%,新口径下为20%。这代表农户部门80%的生活消费支出都需要去购买,是市场分工和交易体系的一部分。

对比城市居民的情况(见图17),城市居民的消费中同样存在非现金支出,很大的一部分因为自有住房。此外,随着社会保障和医疗保险等体系的普及,医药消费的非现金支出比率上升,叠加医药消费占比提升,这是城镇居民非现金消费支出占比上升的重要原因,农村居民也有类似的情况。

容易看到,2018年后,农村与城镇居民在消费支出中的现金占比基本一致,显示城乡居民消费模式在市场化程度方面基本趋同。

(三)农户资产配置行为的变化

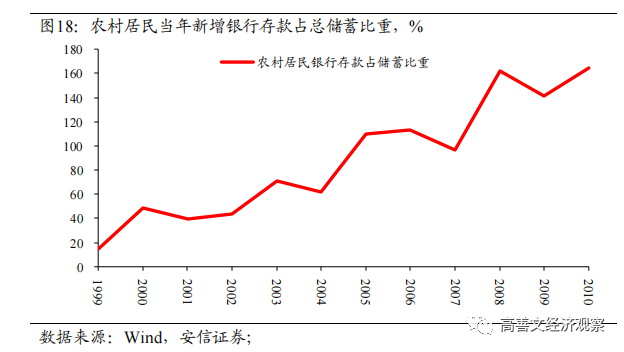

进一步观察农村居民储蓄配置行为的变化,这里的储蓄定义为没有消费掉的收入,这可以配置在银行储蓄存款、农产品存货、自有住房、农田改造,农业生产设备等各种用途上。

我们计算农村居民储蓄存款占其总储蓄的比例,以此来衡量农村居民的收入结余在多大程度上成为银行体系融资过程的一部分。

如下图18所示,2002年前,这一比例低于50%, 2007 年接近100%,在2009后上升到了150%。

显然在早期,相当部分储蓄都用于农村农业的固定资产形成和相关的生产活动,而到了后期,其总储蓄全部成为银行融资过程的一部分。

为什么2008年以后,该比例迅速超过了100%?

看起来只有一个解释,就是总体上来看农户处置和变卖了自己的资产,将其转换为银行储蓄存款。

一种可能性是拆迁,城市近郊的农民的房屋和土地均被政府收购,相当于农户处置了资产,处置资产获得的收入就以银行存款的形式表现出来。

第二种可能性是,随着农民工工资在刘易斯第二拐点之前的爆炸性增长,在农村从事农业养殖等活动越来越不划算,所以农户不再新投入,甚至处置这些资产,离开农村进入城市。

我们看一个非常重要的案例,即农户的养猪行为。

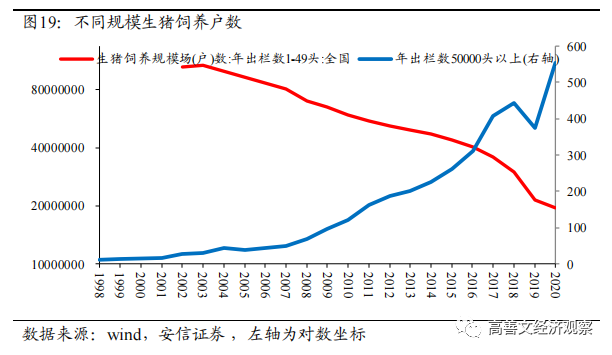

我们假设年出栏数低于50的养殖场户数代表农户小规模散养,年出栏数大于50000头代表用工业化的方法来养猪。

总体上,如图19所示,在过去 20 多年的时间里,散养的数量在持续下降,而集中养殖在持续上升,但是散养的急剧下降发生在2015年前后。

如图20所示,在2008年之前,规模养殖和散养的生产成本基本一致。随后开始快速下降,2014年后,规模养殖的生猪的生产成本稳定在散养的85%左右。这种显著的成本差异,促使散养户卖掉存货和养殖场,所获得的资金,就进入了储蓄存款。

这些证据一般地显示,在经济通过刘易斯第二拐点之后,城乡居民的经济行为模式逐步趋同,存货持有和调整不再成为农户配置资产的主要方式,从而解释了2012年之后工业品价格与食品价格之间联系的断裂。

附录:

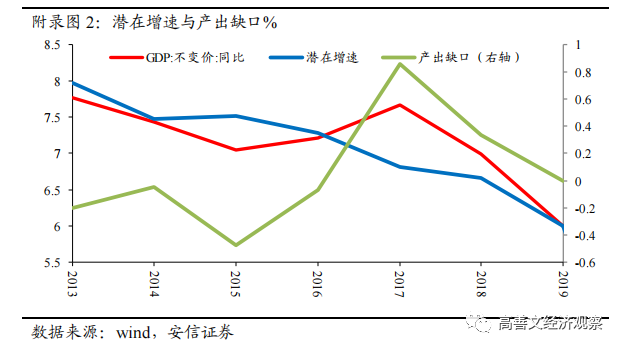

对于产出缺口的计算,我们采用移动平均方法计算出当年的潜在增速。使用前两年和后两年GDP增速均值(共计4年)作为当年潜在增速。在估计2018和2019年潜在增速的时候考虑到2020年和2021年的异常,假设在无疫情的情况, 2020和2021GDP增速分别为5.75%和5.5%。

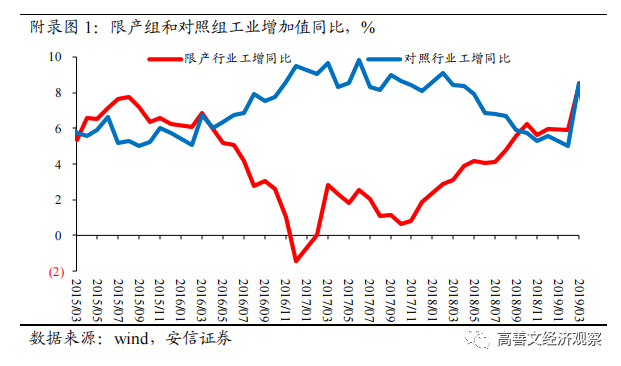

此外,考虑到供给侧改革对部分行业产生了显著抑制,是政策压制了经济增长,导致2016-2018年工业增加值内部出现异常的裂口,将其调回。

调整前后2016-2018GDP增速如下表

调整后产出缺口、潜在增速如下图所示

请先 登录后发表评论 ~