通道類信托業務法律關系梳理

通道類信托業務法律關系梳理

來源:蘭 迪 資 産 管 理 作者:殷 俊、劉 偉、李 超

傳統信托業務并無通道業務與非通道業務的區分,信托機構通道業務之展開完全是金融實踐創新的結果,最初商業銀行爲規避監管,通過委托信托公司等第三方金融機構作爲“通道”實現資金出表,從而實現低成本的監管套利。2018年4月,《資管新規》的推出,明确規定資産管理機構不得從事規避監管的通道業務,受托人必須履行主動管理的職責。《資管新規》出台意味着金融監管當局要逐步實現對通道業務的清退,但是就目前金融市場來看,通道業務的完全清退尚需一定時日,因通道業務清退而引發的資管委托人、管理人以及底層債務人争議糾紛在這段時期内會呈現上升之趨勢。從這個角度來講,對于通道類信托業務法律關系以及對受托人責任認定邏輯的審視具有廣泛的實踐操作價值。

一、背景

鑒于通道類信托業務往往涉及的法律關系比較複雜,從理論角度去闡釋委托人、受托人、受益人以及底層債務人之間的權利義務關系略顯抽象,因此,我們通過案例實證的方式,對通道類信托業務涉及的法律關系進行梳理,形象化的展現通道類業務中各方主體的法律責任。

(一)樣本案例

本文對于通道類信托業務法律關系的梳理均是圍繞甘孜州農村信用聯社股份有限公司、四川科亨礦業(集團)有限公司合同糾紛案(以下簡稱“甘孜聯社案”),選取上述案例作爲研究樣本主要基于以下三個方面考量:首先,上述案例終審判決是最高人民法院作出,案件本身裁決結果對于通道類信托業務争議解決具有指導性意義;其次,甘孜聯社案裁決結果發生在《資管新規》意見稿推出之後,《資管新規》一些指導思想在該案件裁判中亦有一定程度的體現;最後,甘孜聯社案比較特殊,其實際上是設立了“資産管理産品結合信托計劃的雙層嵌套結構”,該案是爲數不多的在一個案件中同時涉及到委托人、受托人、受益人以及底層債務人四層主體的法律責任問題。

(二)甘孜聯社案簡介

1.2013年2月1日,稻城聯社(甘孜聯社前身)與宏源證券股份有限公司(以下簡稱宏源證券)、渤海銀行股份有限公司(以下簡稱渤海銀行)簽訂《資管合同》,甘孜聯社委托管理人宏源證券、托管人渤海銀行依法對其委托資産進行投資運作及管理,受益人爲甘孜聯社。《資管合同》約定:宏源證券作爲管理人應按照委托人指令(甘孜聯社)進行投資。

2.2013年2月6日,稻城聯社向宏源證券出具《投資委托書》,内容爲:指令宏源證券将委托财産投資到山東信托所設立的單一資金信托,并明确信托投資需要交易指令時,由甘孜聯社在限定期限内發送至宏源證券。該信托設立是爲了受讓金山嘉泰礦業對科亨礦業所享有的基于2億元借款而生的全部債權,包括爲了擔保債權實現所設立的股權質押和連帶責任保證之上的财産權益;并且信托中約定由信托委托人自擔風險和損失,受托人無須對标的債權、擔保人、擔保物進行事前的審查。後因科亨礦業破産無力清償債務,導緻甘孜聯社利益受損,引發了甘孜聯社對債務人及其擔保人、資産管理人、信托受托人損失賠償的追索,并向法院提起了訴訟。

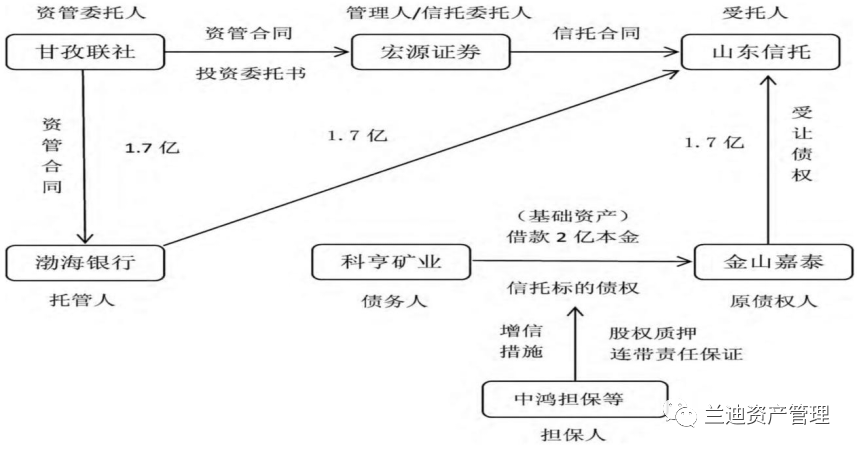

(三)具體交易模式架構

本案甘孜聯社案作爲資産管理委托人,設立了“資産管理産品結合信托計劃的雙層嵌套結構”,以委托财産1.7億元受讓2億元标的債權之上的全部财産權益,具體交易模式架構如下圖所示:

二、通道類信托業務中法律關系梳理

(一)資管委托人與管理人之間的法律關系—信托抑或委托

在資産管理層面,委托人與管理人之間關系到底是屬于信托關系還是委托關系,不僅在法律上沒有定論,而且在實務中也存在很大的争議。有觀點認爲,在資産管理法律關系中,委托人與管理人之間應當成立信托關系,其主要論據有三:首先,信托之本質就是财産管理,是委托人基于對受托人的信任,将其财産委托給受托人,由受托人按委托人的意願以自己的名義,爲受益人的利益或特定目的,進行管理和處分的行爲。其次,信托模式可以很好的解決信托财産的獨立性問題。委托人财産一旦設置了信托架構,那麽自信托設立之日起,便與委托人自有财産實現隔離,符合委托人爲财産管理時的風險隔離需求;最後,在信托模式下, 管理人受到法定義務尤其是信義義務的約束,這種信義義務的約束遠比委托模式對于委托财産安全保護要強的多。

另一種觀點認爲,資産管理關系應當認定爲一種委托代理關系。因爲法律關系的确定涉及到參與主體實際權利行使和義務的承擔等重要問題,而信托法律關系的核心是圍繞着信托财産而展開的,我國2001年制定的《信托法》卻回避了信托财産所有權的歸屬問題,因此,如果在資産管理業務中采用信托的模式,會對實踐帶來很大的障礙,如果采用委托代理的方式訂立合同,還可以囊括信托合同的内容,權責分工更明确,操作性更強。

2018年頒布的《資管新規》,從整體内容上來看,金融監管當局希望借助《資管新規》将資産管理業務回歸到信托,《資管新規》對資産管理業務的定義—資産管理業務是指銀行、信托、證券、基金、期貨、保險資産管理機構、金融資産投資公司等金融機構接受投資者委托,對受托的投資者财産進行投資和管理的金融服務。金融機構爲委托人利益履行誠實信用、勤勉盡責義務并收取相應的管理費用,委托人自擔投資風險并獲得收益,其并未直接明示資産管理的法律關系屬性。這意味着,在資産管理業務中,委托人與管理人之間成立委托抑或信托關系有賴于具體情況來判定。

如在甘孜聯社一案中,甘孜聯社先以委托财産設立定向資管計劃,再由宏源證券接受委托而投資于山東信托所設的單一資金信托,後續再由管理人與受托人開展信托的一系列活動,符合前述的《資管新規》中規定資管業務的基本思路。雖然委托人也爲這項資産管理業務轉移了委托财産,但它是通過托管銀行設立的資管專戶轉款給了信托公司,管理人不享有所有權;而且最重要的一點是,從《資管合同》關于“權利義務”約定來看,宏源證券并不承擔具體的投資事務,其主要是根據委托人發出的投資指令而對委托财産進行運作和管理,實際的投資決策權力實際上是掌握在委托人手裏,這意味着宏源證券在這裏其實隻是發揮了一個委托人投資的“通道作用”。

在這種情況下,将甘孜聯社與宏源證券之間關系定性爲委托代理關系較爲合适。因爲如要認定甘孜聯社與宏源證券成立信托關系存在法理邏輯上的巨大障礙,因爲在信托關系中,委托人事實上喪失了對信托财産的所有權,其不能再對信托财産施加任何可能性的影響,對于受托人的約束更小。受托人可以以自己的名義、意思爲任何的投資運作(前提:爲委托人利益考慮)。這與本案中宏源證券所處的地位顯然存在明顯差異。

(二)管理人與信托受托人的法律關系

若通道業務中設計了“資管計劃+信托計劃”雙層嵌套模式,資管計劃管理人與信托計劃受托人之間的法律關系必須結合具體架構模式設計來分析。如在甘孜聯社一案中,管理人宏源證券按照甘孜聯社的指令,與山東信托簽訂《信托合同》,約定:本信托項下的信托投資總金額爲1.7億元人民币,受托人根據委托人的指定,将本信托項下的信托資金用于受讓金山嘉泰礦業因借款給科亨礦業2億元人民币而形成的對科亨礦業的全部債權。在上述交易安排中,由于《信托合同》的存在,宏源證券和山東信托之間實确立信托法律關系,宏源證券在第二層“信托通道”中實際上扮演了信托委托人的角色。如果嚴格按照《信托法》的規定,山東信托作爲信托受托人,必須履行作爲受托人的忠實義務以及善管義務,因受托人不履行義務或者履行義務不适當導緻信托财産損失,受托人應當承擔損害賠償責任。

但是本案較爲特殊的是,從實際資産管理的情況來看,宏源證券和山東信托都隻是受甘孜聯社的投資安排,本案《信托合同》與《投資委托書》的内容保持基本一緻,兩份文件均指出委托人對信托項下的内容和所涉風險的真實情況已經充分了解,并且約定了受托人不對标的債權和擔保事項等進行事前審查,按照委托指令和合同約定對信托财産進行管理。根據當事人對權利義務的約定,該信托屬于被動類的信托,即山東信托是按照委托人指令履行相應的合同約定義務,同時遵守《信托法》上規定的受托人一般義務,而無須承擔主動管理的職責,不對信托項目、資金運用方式、交易模式等進行審查,在信托終止後以信托财産的現狀對受益人進行返還,獲取相應的信托管理報酬。如果在這種情況下,還是直接按照《信托法》的規定來認定受托人的責任,對受托人來說,顯然過于嚴格苛刻且也違背公平原理。

(三)“初始委托人”與底層債務人(擔保人)的法律關系

實踐中,通道業務的存在往往是各類投資主體爲了避免直接投資可能會産生的監管風險,不得不借助“通道”方式來進行投資或者融資活動。對于投資方而言,設立通道并不是其主要目的,其真實目的是爲了借助通道建立起與底層投資标的之間的聯系,如果因底層投資标的出現問題,導緻初始委托人投資權益受損的,初始委托人可“穿透”通道徑自要求底層投資标的相關人員賠償損失。在甘孜聯社一案中,甘孜聯社通過《資管合同》委托管理人以1.7億元投資信托,再借由信托通道的設置受讓金山嘉泰礦業對科亨礦業的2億債權,信托到期後宏源證券作爲名義上的信托委托人,接受了山東信托對非現金形式信托财産的原狀分配,最後再由山東信托和宏源證券通知債務人和擔保人将債權人變更爲甘孜聯社,實現對信托實際受益人的利益返還。事實上,甘孜聯社利用“通道”的設置已經成爲了信托受讓債權的實際權益享有人,在這種情況下,甘孜聯社與債務人科亨礦業和中鴻擔保等擔保人之間建立的是債權債務關系,債務人及其擔保人應當依約向甘孜聯社履行債務清償的義務。

三、通道類信托業務受托人與管理人法律責任

(一)管理人、受托人責任認定的矛盾

在通道類信托業務中,通道管理人以及信托受托人的責任認定最爲困難,其困難之處在于:如果嚴格恪守立法責任設計對于通道類業務中的管理人以及受托人來說明顯不公平,且嚴重背離了權責一緻的基本原則。具體來說,從法律法規的有關規定看,合同法、信托法以及金融監管部門規範性文件規定了委托合同或信托合同受托人應承擔的法定履職和盡職義務,即使當事人之間所簽訂的合同中未作約定,如受托人違反該法定履職或盡職義務并因其過失給委托人造成損失的,亦應根據其過錯情形承擔相應的民事責任。這意味着,管理人以及受托人義務是法定義務,當事人不可以通過約定排除這一法定義務。但是在通道類業務中,管理人、受托人并不享有對投資事項的決定權,其僅僅扮演着一個“被動承受者”的角色,這個時候如果再以嚴格責任來束縛管理人或者受托人,那麽立法設計的公平性就會受到質疑。事實上這也是甘孜聯社一案,最高人民法院沒有支持甘孜聯社要求管理人和受托人承擔賠償責任的法理基礎所在。

(二)甘孜聯社案中管理人責任承擔

在甘孜聯社一案中,原告甘孜聯社事實上提出了兩個層面的訴訟請求,其一是要求追究底層投資标的相關人員的責任即請求實現債權以及債權之上所附的擔保權利;其二是要求與本案相關的第三人即宏源證券以及山東信托的責任。關于第一個層面的訴訟請求,根據甘孜聯社與科亨礦業的法律關系,甘孜聯社借由“信托通道”以1.7億元的對價取得了對科亨礦業的實際債權,據此一審法院在判決中支持了甘孜聯社對于實現債權的主張,已經不存在争議。值得讨論的是第二層次的訴訟請求,我們可以發現實際上它涉及了本案交易結構中的兩層關系,即追索範圍涵蓋了前端資管業務中管理人的責任,以及通道類信托中受托人的責任。

關于管理人責任的承擔,四川省高級人民法院以及最高人民法院均認爲:“雖然上訴人甘孜聯社認爲被上訴人申萬宏源證券、山東信托違反了法定義務,但其并未舉證證明損失的具體情況,亦未證明申萬宏源證券、山東信托在履行委托合同、信托合同中的過失情形,以及該過失與所造成損失之間的因果關系。故上訴人甘孜聯社所提出的因被上訴人申萬宏源證券、山東信托違反法定義務給其造成損失應予賠償的上訴理由,本院不予支持。”從裁決結果來看,盡管兩審法院均未支持甘孜聯社要求宏源證券、山東信托承擔責任的訴請,但是上述法院在論證理由上系基于程序法角度即利用舉證不能所産生的後果來否決甘肅聯社的請求,而沒有從甘孜聯社與宏源證券、山東信托本身的實體法律關系來進行說理,這一點實爲遺憾。

基于上述,我們嘗試從委托代理理論的視角來論證爲何宏源證券不應該承擔賠償責任。按照前文分析,甘孜聯社與宏源證券之間成立委托代理關系。事實上,從委托代理關系的角度也可以合理解釋爲何甘肅聯社的訴請不應得到法院支持。委托代理本質上是一種消極的、被動的資産管理方式,而根據此前分析,在本案的定向資管業務中,委托人與管理人之間建立的就是委托代理關系,且根據我國《合同法》對于“委托”的規定,受托人應當根據委托合同履行法定義務,如服從指示義務、親自管理義務、報告委托事務處理情況義務、交付财産義務等等。

因此,對于管理人宏源證券需承擔的責任應當依據委托的内容來确定,本案中雙方簽訂了《資管合同》,并且甘孜聯社向宏源證券出具了《投資委托書》。根據兩份文件的具體約定,甘孜聯社已經自行确定了委托資産所要投資的範圍和對象,承諾了自擔風險和損失,宏源證券接受對應交易指令來進行資産管理,免除了管理人的相應審查義務和責任。即使信托計劃失敗而無法變現,管理人也是按信托受托人向管理人返還的财産對委托人進行現狀返還,對于委托人與債務人之間糾紛的解決管理人不承擔任何責任。

(三)通道類業務中信托受托人的角色定位

在傳統的信托事務中,對投資項目進行事前審查并決定是否進行投資一般由受托人負責,但是在通道類信托中往往委托人已經确定好了要投資的項目,就不再需要受托人去進行項目的事前調查确定能否投資該項目,所以受托人一般不承擔項目的事前調查工作。

2014年銀監會《關于信托公司風險監管的指導意見》明确金融機構之間的交叉産品和合作業務要在合同中明确約定項目的風險承擔主體以及通道功能主體,但是該規定并未說明通道主體要承擔積極主動的管理職責。2018年《資管新規》對于受托機構的主動管理職責予以了明确,其規定“受托機構應當切實履行主動管理職責”。《資管新規》明确了實踐中通道類信托受托人要承擔主動管理職責,但是這種職責和傳統信托中受托人的管理職責有着質的區分。基于上述,關于通道類信托業務中,受托人是否需要承擔責任以及在何種程度上承擔責任尚沒有一個定論。

回到甘孜聯社一案,在山東信托的責任承擔問題上,最高人民法院認爲:“甘孜聯社作爲一家專業金融機構,對本次交易對象、交易模式、交易風險等具有完全的認知和識别判斷能力,其在《投資委托書》中明确指定受托人将涉案資金用于受讓金山嘉泰礦業因借款20000萬元而形成的對科亨礦業的全部債權,所受讓債權的擔保方式、擔保物等均由其自行指定,并要求受托人簽署《債權轉讓合同》《保證合同》《股權質押合同》作爲《信托合同》的履約附件,亦明确表示其對債務人和保證人的資信情況和履約能力、标的債權和質押财産的真實情況等已進行了充分的盡職調查,免除受托人的事前審查義務。

在此情形下,申萬宏源證券、山東信托按其指令,通過《信托合同》及與轉讓人、債務人、擔保人簽訂的《債權轉讓合同》《保證合同》《股權質押合同》對受托财産進行管理、運用和處分,符合甘孜聯社信托目的,其行爲也不存在對管理财産處理不當的情形。信托計劃終止後,申萬宏源證券、山東信托以信托财産現狀形式對甘孜聯社進行分配,亦符合雙方約定的信托收益的分配原則及支付方式。甘孜聯社不能證明申萬宏源證券、山東信托在受托管理資産期間違反了約定義務和法定義務,要求申萬宏源證券、山東信托賠償損失的主張不能成立。”

1.受托人“行爲實害性”

從最高人民法院在山東信托是否應當承擔責任的說理中,我們或可推導通道類信托業務受托人責任認定的基本邏輯—“行爲實害性”以及“約定義務和法定義務的證成”。“行爲實害性”以及“約定義務和法定義務的證成”是我們新引入的一組概念。在通道類業務的語境下,由于受托人并不承擔具體的對投資項目的盡職調查工作,以受托人未盡到事前審查爲由事實上難以鎖定受托人的責任。

判定受托人是否應當承擔責任應當從“行爲實害性”的認定出發,即全面審視受托人在整個項目實施過程中是否實施過某些行爲,而這些行爲又在客觀上導緻了損害結果發生,在這種情況下,受托人事實上就具備了歸責的客觀事實基礎。需要注意的是,這裏的“行爲”應采廣義上的理解,既包括直接違反信托合同約定行爲同樣也包括違反法定義務的行爲,甚至要包括“不作爲”,因爲盡管在通道類業務中,受托人承擔的職責有其特殊性,但是被動管理并不意味着在通道類信托業務中受托人不用承擔任何責任,在通道類信托中,即使委托人或者第三方會主導信托項目,但受托人作爲信托項目的實施主體,仍然要承擔判斷信托項目結構是否合法合規的職責。

2.受托人義務法定性

受托人責任認定的另一個關鍵點還在于受托人義務法定性。從司法實踐中法院在通道類信托業務糾紛中的裁判邏輯來看,總體而言,對于資産管理業務中受托人的義務,法院大多會優先考慮當事人之間的約定,尊重當事人的意思自治和自由;然後再進一步展開綜合的衡量,當有關受托人的義務不明晰,或者出現争議時,結合整個交易結構的運作方式,考慮投資安排的實際控制方等多重因素,衡量當事人參與交易活動的實際地位和所發揮的作用,從而确認風險承擔主體和通道功能主體。

甘孜聯社案的進步意義在于最高人民法院在以往司法實踐的基礎之上,又有了新的進步,即明确地指出了,在此類資産管理的通道業務中,如果資管計劃的管理人、信托計劃的受托人存在失職行爲,即違反法定職責或盡職調查的義務,給委托人帶來了損失,就算合同中沒有約定管理人和受托人的主動管理職責,也應當基于法律法規的有關規定,按照其過失程度、過錯情形來判定相應的民事責任。因而我們也會産生思考,如果本案中原告舉證證明損失的具體情況、管理人和受托人的過失情況,最終判決結果很可能就會據此發生改變。最高院的裁判要旨意味着,當事人之間基于合同的相反約定,比如委托人放棄權利、免除管理人義務、豁免職責等免責條款,在發生法律糾紛時不能作爲法院裁判的具體依據,從法理的角度來說,這類免責的條款應當屬于無效條款,從而進一步肯定了“通道”方按照資管合同或信托合同所負的職責義務具有法定性,當事人不得違反。

總結

盡管《資管新規》已經明确禁止資産管理機構從事規避監管的通道業務,但是通道業務産生由來已久,在短時間内無法徹底消失。明确通道類業務中各方法律主體之間的權利義務關系,對于應對通道業務退出金融市場以及解決可能潛在的相關糾紛具有積極意義。在通道類信托業務的糾紛解決中,受托人的責任認定最爲緊要,對受托人責任認定必須回到受托人承擔責任的事實根據以及法律基礎上來,即要堅守“行爲實害性”以及“受托人義務法定”的底線,必須通過對受托人行爲分析以及義務違反的量化分析,才能得出受托人是否擔責的法律結論。

請先 登錄後發表評論 ~