分析國家“小巨人”企業特點及如何培育專精特新企業

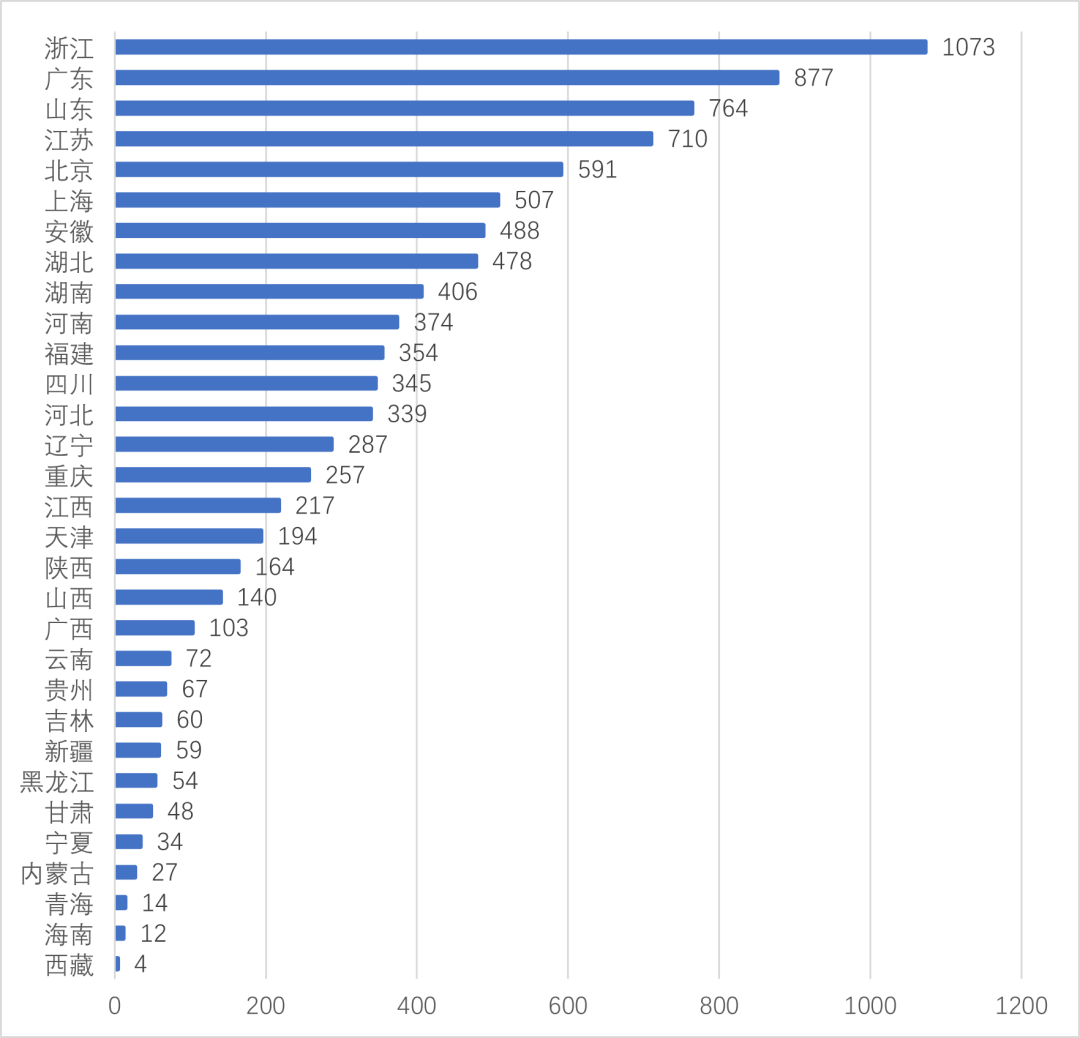

2022年3月,“專精特新”首次寫入政府工作報告:“著力培育‘專精特新’企業,在資金、人才、孵化平臺搭建等方面給予大力支持。”這反映了國家對“專精特新”企業的重視。二十大報告也明確指出“支持專精特新企業發展”。本文在分析全國專精特新“小巨人” 企業基本情況基礎上,借鑒先發地區的工作經驗,提出促進專精特新中小企業發展的對策。

一

全國專精特新企業發展成效

二

專精特新企業培育先發地區工作經驗

三

啟示與建議

------END------

請先 登錄後發表評論 ~